C'est un amphithéâtre de collines, aux terres vivement colorées ou parfois

simples ombres chinoises qui se découpent à l'horizon dominées au nord par le

massif de la Montagne Noire et le pic de Nore (1210 m). En avant-scène, au

sud, une vaste plaine, berceau d'une partie de mes racines enfouies

profondément dans la glèbe tournée et retournée au cours des siècles par mes

ancêtres. Le tout est bordé contre les Corbières au sud, par le fleuve Aude et

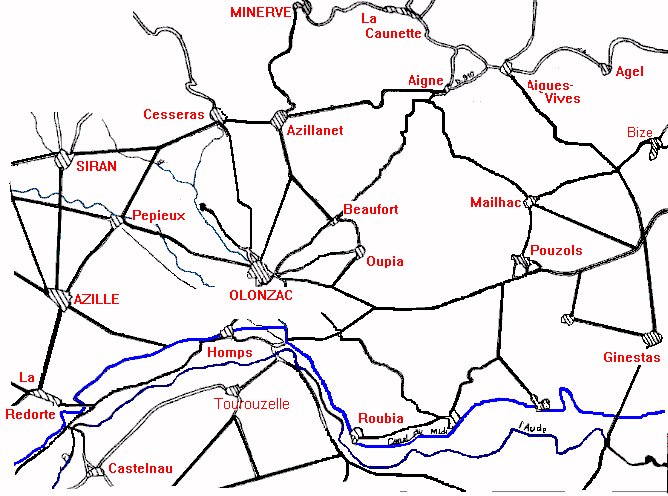

son petit-frère domestiqué, le canal du Midi. Son centre économique en est la

ville d'Olonzac dans le département Hérault, mais qui offre la particularité

d'être plus proche de Carcassonne, le chef-lieu de l'Aude et d'être ainsi pour

bien des services administratifs rattaché au département de l'Aude. Exemple:

l'indicatif téléphonique est 04 68 et non pas 04 67.

Ce bourg languedocien

cossu (la visite au cimetière s'impose) mérita en 1926 le prix de la Commune

de France la mieux tenue ! Ilonzac est pourtant un vieux village où abondent

les vestiges romains et carolingiens. Silos, sépultures, amphores, boucles

wisigothiques se rencontrent dans ce sol immergé aux époques préhistoriques.

20 villas gallo-romaines ont été recensées sur son territoire.

Les premiers

habitants connus sont avec certitude du paléolithique puisqu'ils ont laissé de

nombreuses traces dans les grottes naturelles du site de Fauzan. Au deuxième

millénaire, âge du bronze, sont dressés de nombreux dolmens sur le relief qui

domine la plaine minervoise. Toutefois le plus beau, le plus caractéristique

et le plus proche est le Mourrel de Las

Fados ou dolmen des Fées à Pépieux, impressionnante allée-couverte de 25 m

de long.

Olonzac né d'un castrum édifié par les romains de Domitius est

l'endroit idéal au carrefour des routes Narbonne-Minerve et

Béziers-Carcassonne. La pax romana s'installe.

A partir du III° siècle, en

douceur, le paganisme cède la place au christianisme. Puis à partir de 410

arrivent les Wisigoths, ariens, dont une partie se fond dans la population

gallo-romaine. Bien que battus par Clovis en 507, les Wisigoths germanisent la

Narbonnaise jusqu'à ce qu'ils soient évincés par les Arabes en 719. Ces

derniers sont chassés par les populations indigènes qui se rattachent aux

Francs du royaume d'Aquitaine sous la suzeraineté du vicomte de Narbonne et du

comte de Toulouse. La région prend le nom de Pagus Minerbensis qui recouvre

les cantons de Peyriac, aujourd'hui dans l'Aude, et d'Olonzac dans l'Hérault.

Son destin sera alors lié pour le meilleur et pour le pire au comté de

Toulouse jusqu'à la Croisade contre les Cathares au XIII° siècle.

Les Croisades

Après les fondations de deux

abbayes sur son territoire, celle de Caunes à l'ouest et celle de Foncaude à

l'est, les Croisades outre qu'elles entraîneront des fils de famille sur les

routes de l'Orient se matérialiseront par la fondation d'une importante

Commanderie de l'Ordre de Malte sur Homps avec un vaste domaine qui se

maintiendra jusqu'à la Révolution (pour qui sait chercher, plusieurs bornes en

pierre aux armes de Malte ceinturent ce domaine à l'est d'Olonzac). Au XII°

siècle, favorisées par la décadence du clergé régulier et séculier, l'hérésie

cathare puis l'hérésie vaudoise

s'installent. L'armée des Croisés menés par Simon de Montfort déferle sur le

Midi de la France au début du XIII°. Massacres se succédèrent, sac de Béziers

en 1209, prise de Carcassonne puis siège de la fière Minerve, en 1210, qui

sera brûlée avec la plupart de ses habitants.